Ripubblico gli appunti che scrissi nel 1996 sulle condizioni

della Fortezza di Verrua Savoia, ossia prima del parziale restauro avvenuto tra

il 2012 ed il 2014: chi vuole potrà così vedere com’era “il Castello”

durante gli ultimi anni del secolo scorso, farsi un’idea su cosa è stato fatto e

su quanto c’è ancora da fare per arrivare – nei limiti del possibile – al

completo recupero di questo importante e bellissimo sito di interesse storico.

Con l’ausilio di questi appunti, nel 1997 vennero effettuate due visite guidate alla Fortezza: la prima promossa dell’Associazione Nòste Rèis, la seconda organizzata dall’ Associazione Amici del Museo Pietro Micca. In entrambe le occasioni ci fu un incontro con l’allora Sindaco di Verrua, Giuseppe Valesio, che accolse i partecipanti presso il Municipio per un saluto a nome del Comune.

Il buon successo delle

due predette iniziative (alle quali parteciparono rispettivamente 90 e 120

persone all'incirca) convinse il Sindaco Valesio ad iniziare un proficuo

percorso di riscoperta e rivalutazione della Fortezza che, in quei tempi, era

invece comunemente data come irrimediabilmente perduta.

Gli appunti del 1996 sono stati ora integrati, nella versione on-line, con:

-

una pianta dell’assedio del 1625;

-

alcuni fermo immagine della breve sequenza girata alla Fortezza per il film “Guerra e Pace”, le cui riprese avvennero nel 1955 nella stessa zona interessata dal successivo tragico crollo del 1957.

Auguro una buona lettura a tutti coloro che vorranno dedicarvi del tempo.

VERRUA SAVOIA

Una fortezza da salvare

appunti a cura di

Maurizio Gasparello

II

stesura: dicembre 1996

Sommario

Prefazione

LA FORTEZZA DI VERRUA, PROBLEMI DI TUTELA

A

Parte 1 - RIFERIMENTI

STORICI

CRONOLOGIA ESSENZIALE

Parte 2 - LA FRANA DEL

1957

FRAMMENTI DI CRONACA

Parte

3 - LA ROCCA OGGI

1) CAMMINANDO TRA I RUDERI

2) LA CONVENZIONE DEL 1989

Parte 4 - LA COLLINA

DELLA FORTEZZA

UN SITO DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

Parte 5 - MOMENTI CINEMATOGRAFICI (aggiunta del 2022)

LE RIPRESE DI "GUERRA E PACE" DEL 1955

indice delle figure

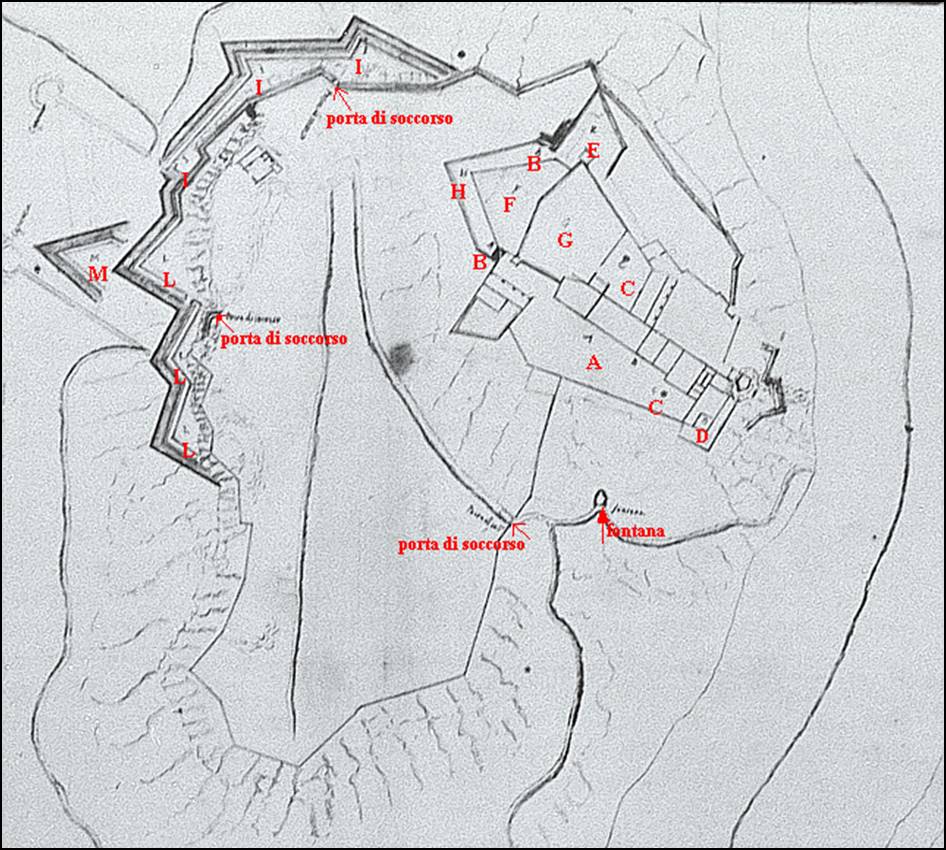

Figura 1 - 1617: Anonimo, PIANTA DELLA FORTEZZA DI VERRUA

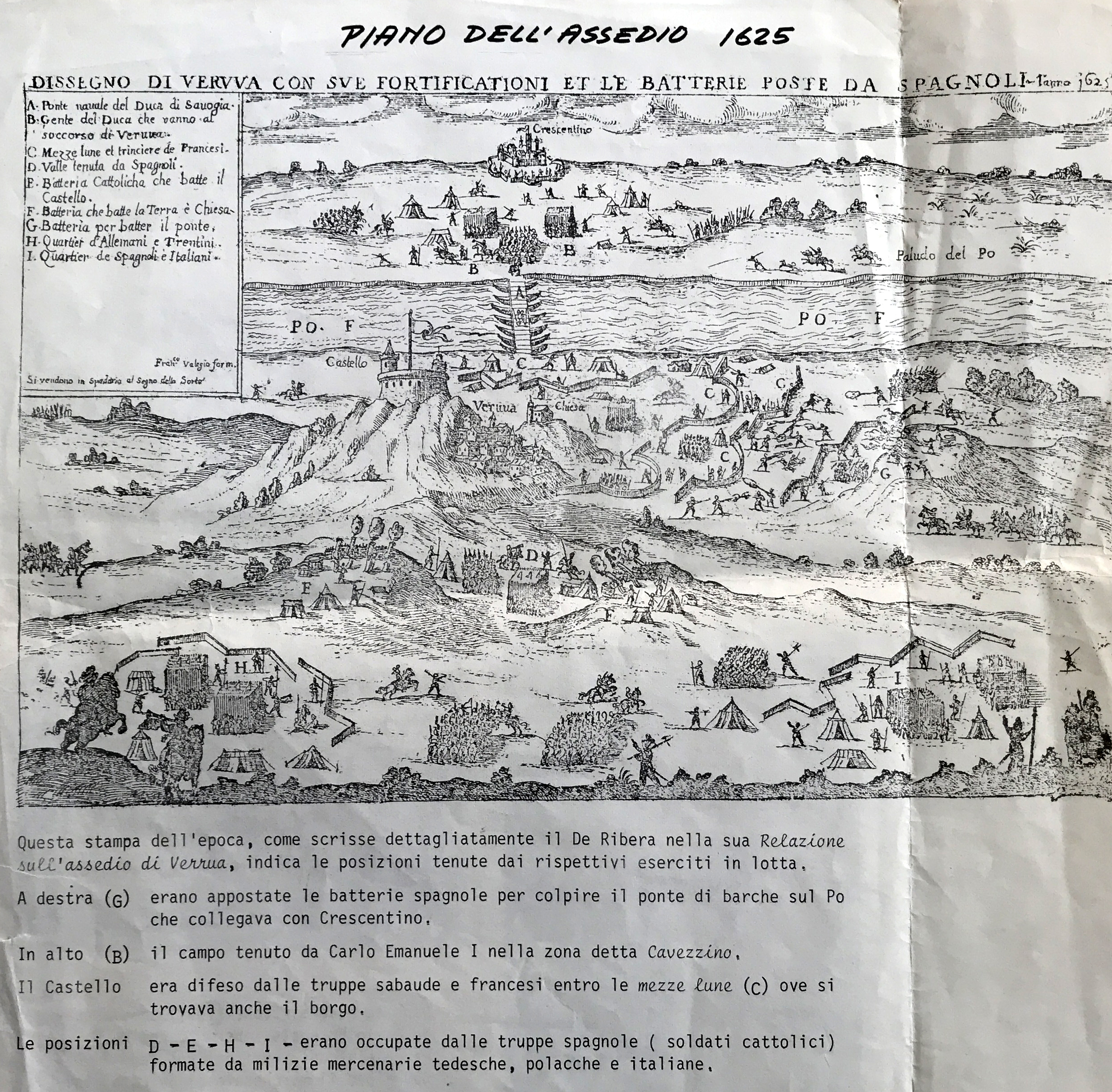

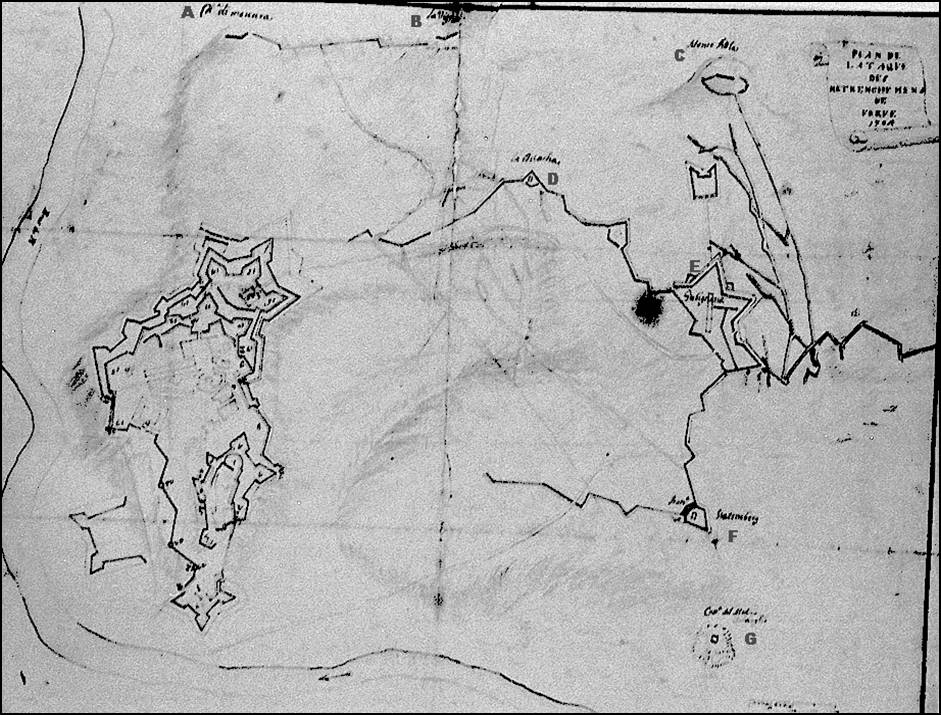

Figura 1bis - 1625: Anonimo, PIANTA DELL'ASSEDIO DEL 1625 (aggiunta nel 2022)

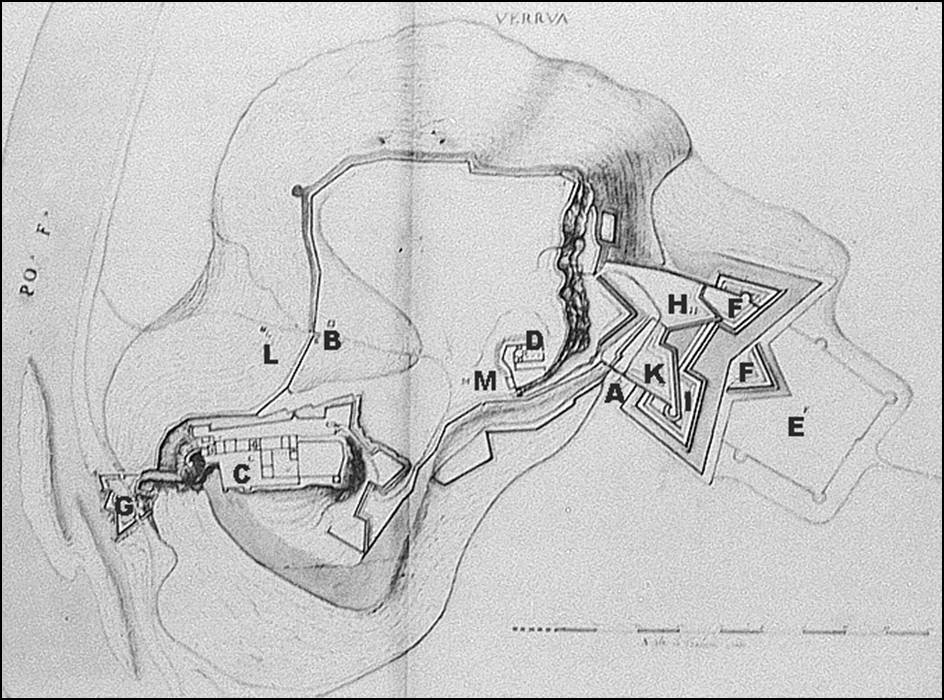

Figura 2 - ca. 1651: Carlo MORELLO, PLANIMETRIA DELLA FORTEZZA

Figura 3 - 1653: Carlo MORELLO, PLANIMETRIA DELLA FORTEZZA

Figura 4 - ca. 1680: Anonimo, PLANIMETRIA DELLA FORTEZZA

Figura 5 - ca. 1680: Anonimo, VEDUTA PROSPETTICA DELLA FORTEZZA

Figura 6 - 1704: Anonimo, PLANIMETRIA DELLA FORTEZZA

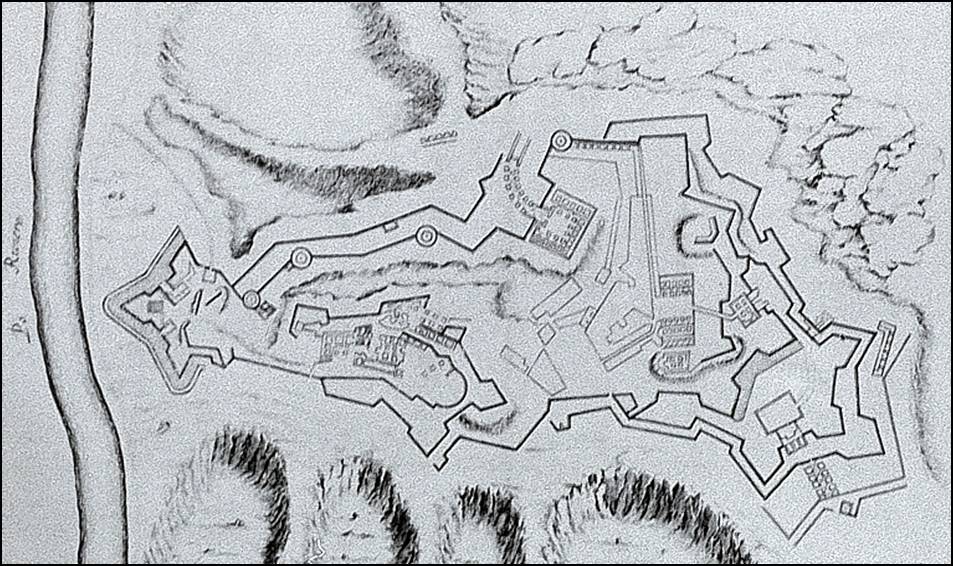

Figura 7 - 1704: Anonimo, PIANTA DELLA FORTEZZA

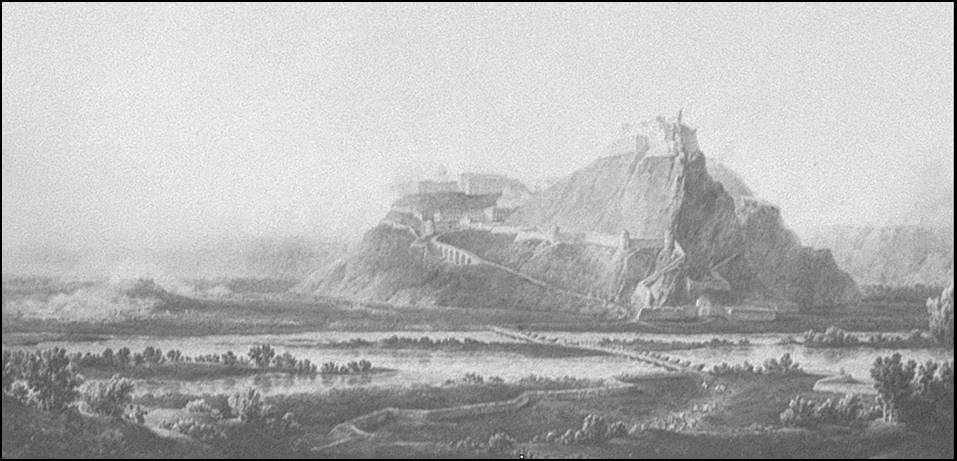

Figura 8 - 1780: Ignazio SCLOPIS, VEDUTA DELLE COLLINE CON LA ROCCA DI VERRUA

Figura 9 - 1818-1830: Pietro Giuseppe BAGETTI, L’ASSEDIO DI VERRUA

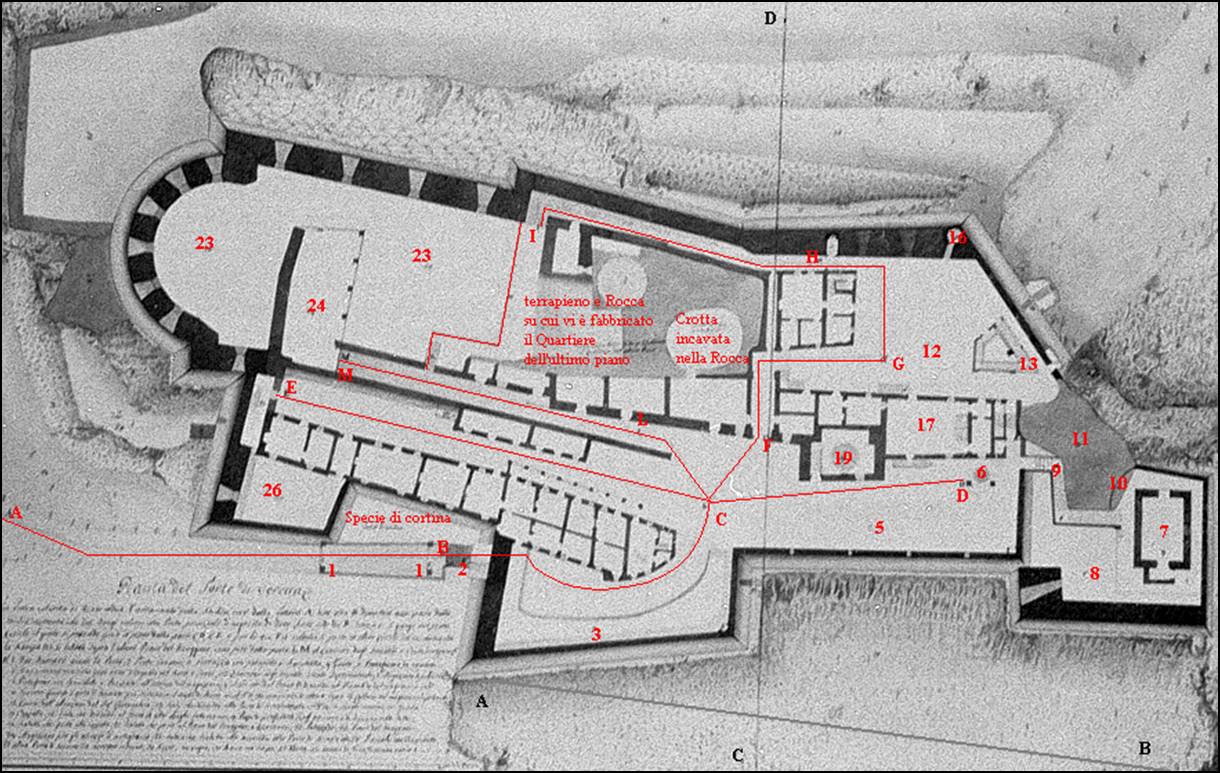

Figura 10 - ca. 1785: Pietro Maria CANTOREGIO, PIANTA DEL FORTE

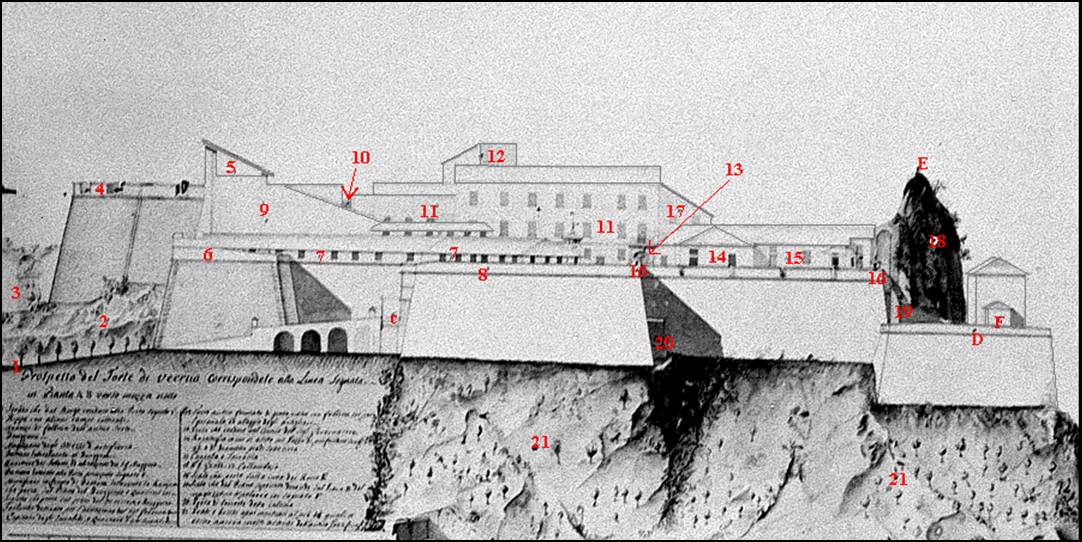

Figura 11 - ca. 1785: Pietro Maria CANTOREGIO, PROSPETTO DELLA FORTEZZA

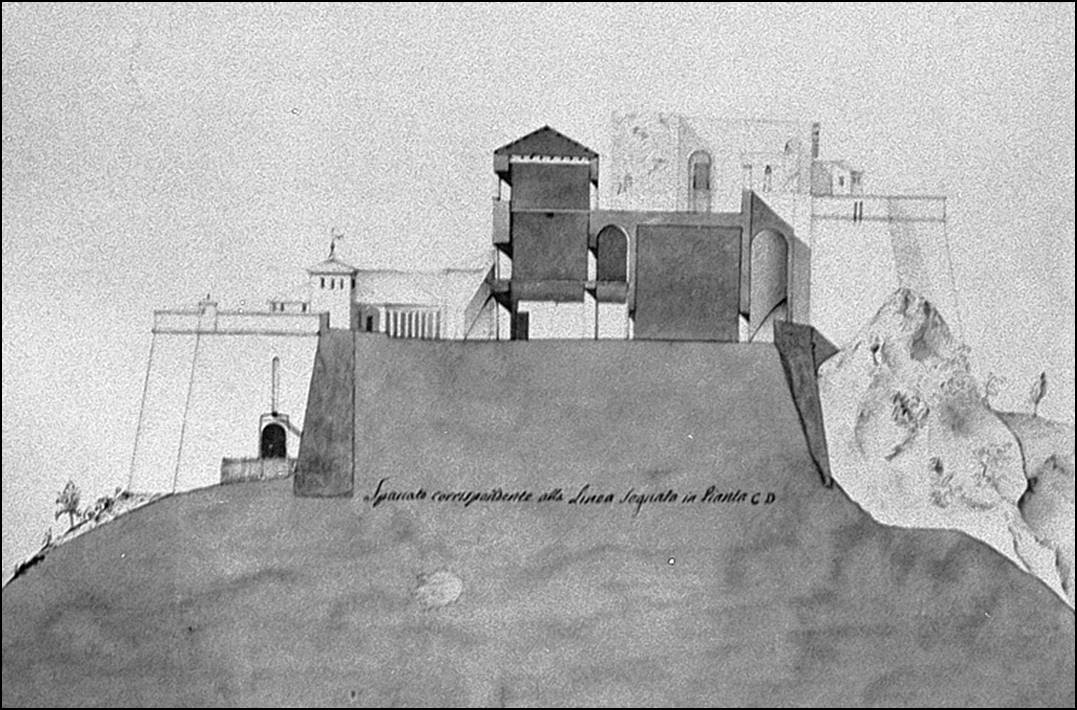

Figura 12 - ca. 1785: Pietro Maria CANTOREGIO: SEZIONE DEL FORTE

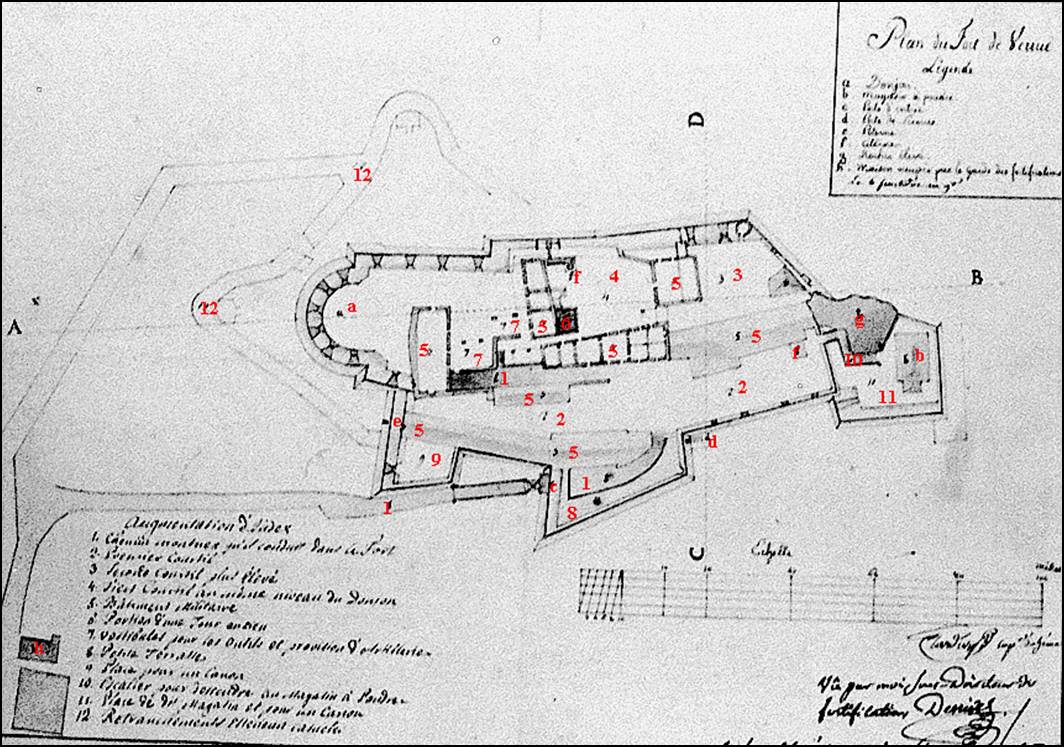

Figura 13 - ca. 1801: CLARDIVY: PIANTA DELLA FORTEZZA

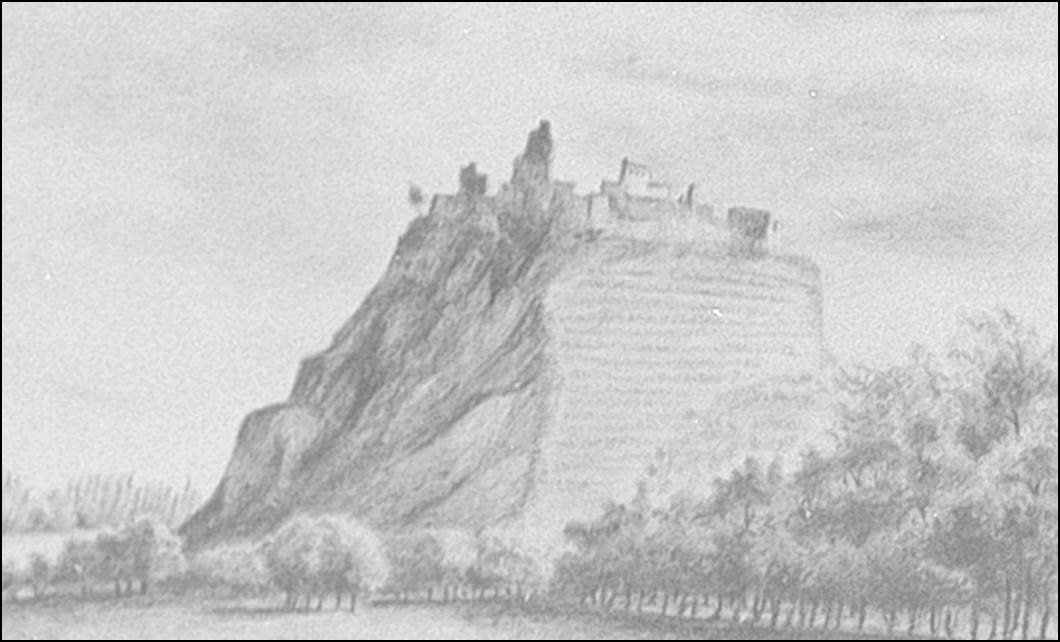

Figura 14 - 1840: Clemente ROVERE: VEDUTA DELLA FORTEZZA

Figura 15 - STAMPA SERA del 5-6 Settembre 1957: FRANA LA ROCCA DI VERRUA

Figura 16 - STAMPA SERA del 6-7 Settembre 1957: SALTANO CON L’ESPLOSIVO I MACIGNI PERICOLANTI

Figura 17 - LA STAMPA del 6 Settembre 1957: VEDUTA AEREA DELLA FRANA

Figura 18 - LA STAMPA del 7 Settembre 1957: POSA DELLE MINE SOTTO I MASSI PERICOLANTI

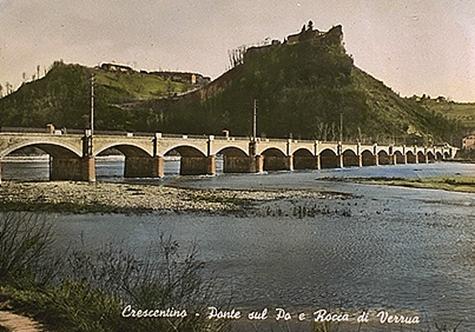

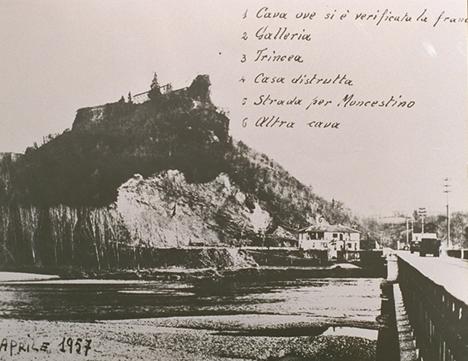

Figura 19 - LA ROCCA PRIMA DELLA CAVA

Figura 20 - LA ROCCA PRIMA DELLA FRANA

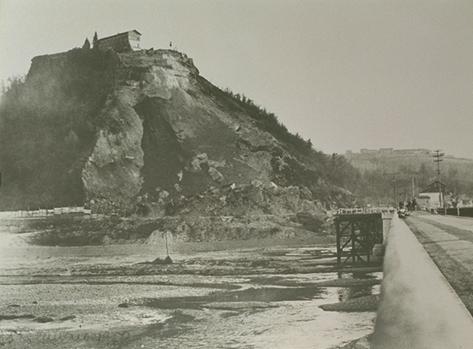

Figura 21 - LA ROCCA DOPO LA FRANA

Figura 22 - PLANIMETRIA AGGIORNATA DELLA FORTEZZA

Figura 23 - SEZIONE AGGIORNATA DELLA FORTEZZA

Figura 24 - VIALE E DONGIONE

Figura 25 - DONGIONE E PORTA DI INGRESSO

Figura 26 - INGRESSO PRINCIPALE

Figura 27 - ABITAZIONE CUSTODE-GIARDINIERE

Figura 28 - CANTINE

Figura 29 - PASSAGGIO EX-PONTE LEVATOIO

Figura 30 - CISTERNE

Figura 31 - INGRESSO PASSAGGIO ALLA PORTA DI SOCCORSO CALCINA

Figura 32 - ABITAZIONE DEL MARCHESE

Figura 33 - INGRESSO ABITAZIONE DAL PIANO INFERIORE

Figura 34 - SERRA E VEDUTA PARZIALE DEL PIANO DONGIONE

Figura 35 - INTERNO ABITAZIONE DEL MARCHESE

Figura 36 - INTERNO ABITAZIONE DEL MARCHESE

Figura 37 - ZONA INGRESSO E DONGIONE

Figura 38 - INGRESSO DEL PONTE LEVATOIO

Figura 39 - PORTA DI SOCCORSO DETTA CALCINA

Figura 40 - FERITA NEI MURAGLIONI

Figura 41 - ZONA DELLA FRANA

Figura 42 - CAVA DI CEMENTO

Figura 43 - CAVA DI CEMENTO

Figura 44 - PONTE DI SOCCORSO

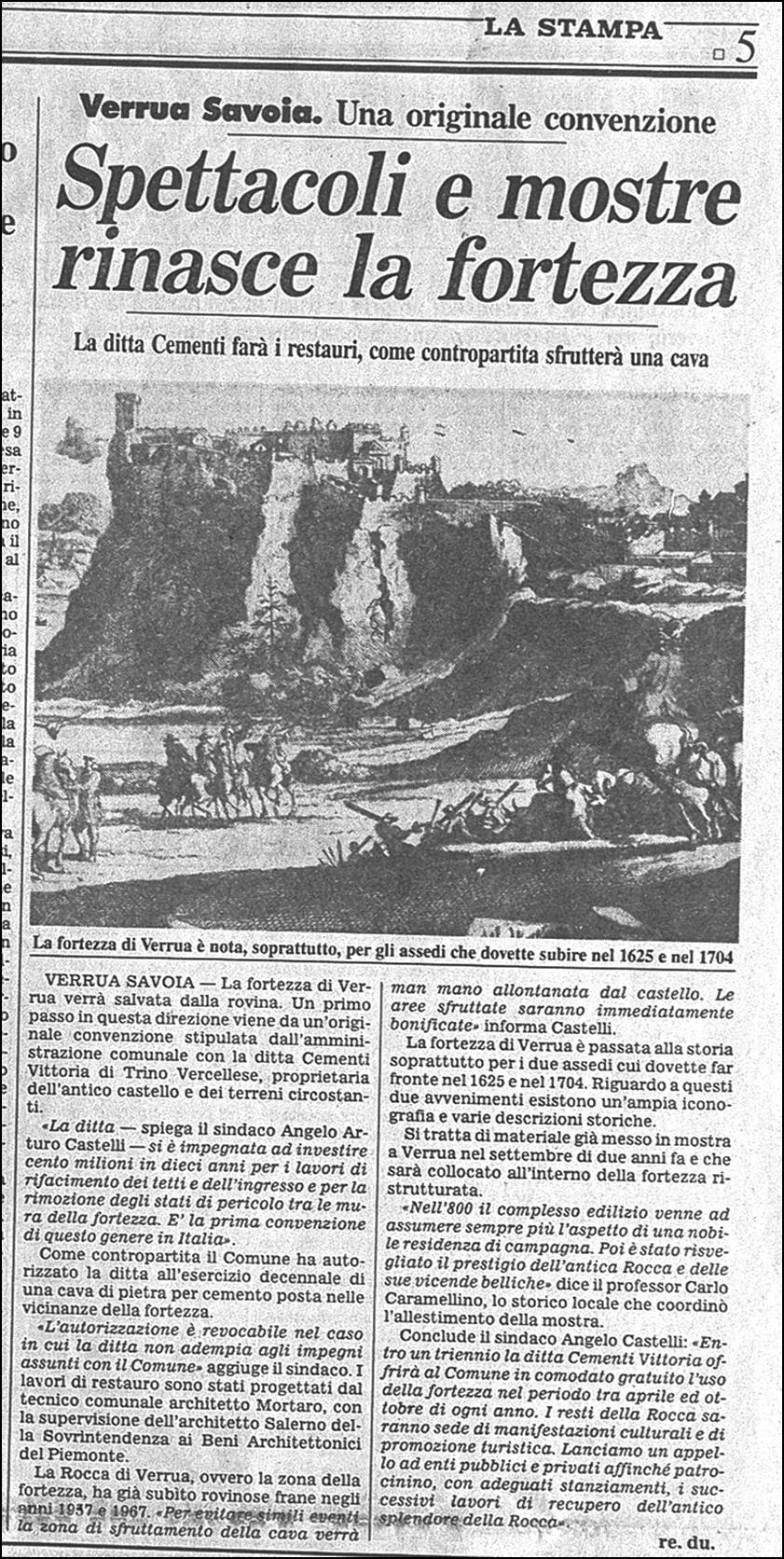

Figura 45 - LA STAMPA:

SPETTACOLI E MOSTRE, RINASCE LA FORTEZZA

Figura 46 -

GALLERIA CONTROMINA

Figura 47 -

FINE GALLERIA CONTROMINA

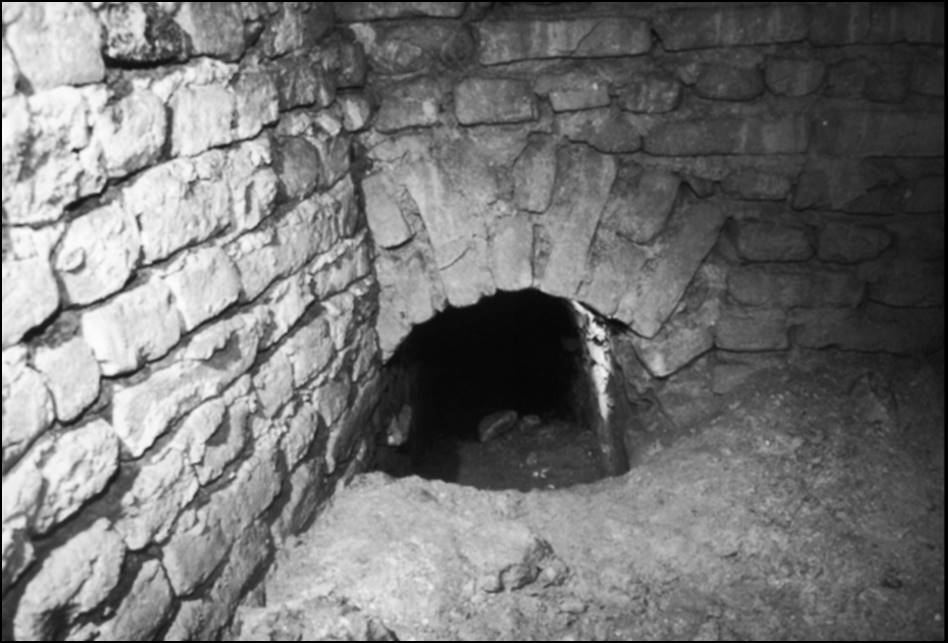

Figura 48 - POZZO

Figura 49 - GALLERIA

Figura 50 - GALLERIA

Prefazione

LA FORTEZZA DI VERRUA, PROBLEMI DI TUTELA[1]

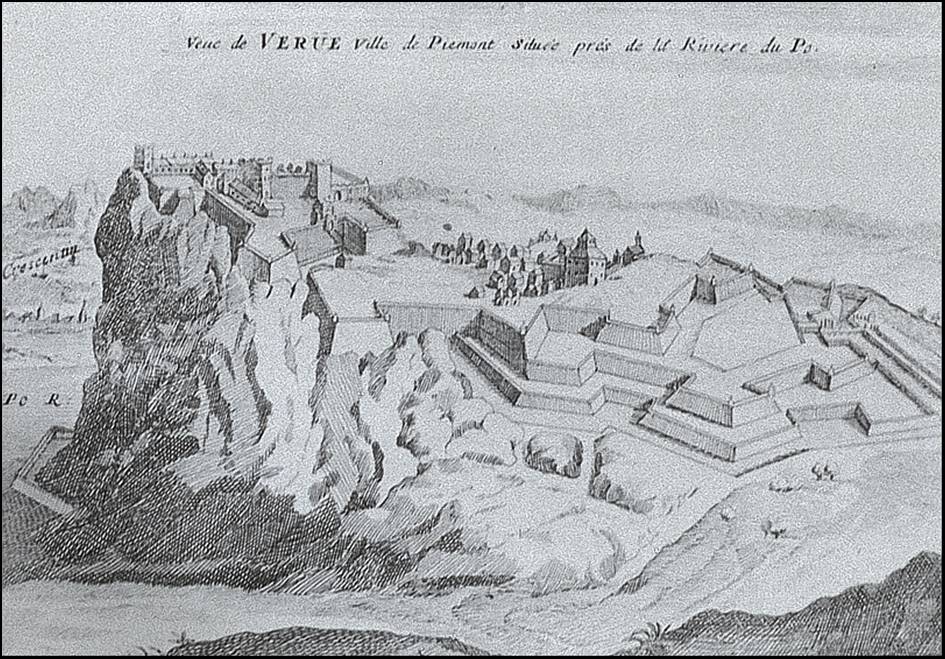

Figura 1 - 1617: Anonimo, PIANTA DELLA FORTEZZA DI VERRUA.

Nella planimetria sono indicati

alcuni punti. Da sinistra:

1)bastione Forte; 2)Castello;

3)Fontana; 4)Posto da

fortificarsi; 5)Fortello;

6)Borgo.

E' estremamente

importante notare nella

zona del Fortello la presenza di

un grande edificio a tre navate

con abside (7),

certamente una

chiesa d’impianto basilicale

data la sua particolare

configurazione.

Posta nell’ansa che il Po forma di fronte alla pianura di Crescentino, la rocca

di Verrua si pone geograficamente a baluardo delle aree al di là dell’innesto

della Dora Baltea nel Po, costituendo quindi il primo e più importante baluardo

a difesa dell’area canavesana e Torinese verso la Pianura Padana. Ciò spiega

l’antichità del luogo menzionato fin dal X° sec. e comunque sempre presente

nelle cartografie della zona a partire dalla fine del ‘500. Sempre strenuamente

difesa, prima del ‘500 dai Vercellesi consapevoli dell’importanza del luogo, la

zona compare tra i luoghi fortificati significativi del ducato sabaudo nel

Theatrum Statum Regiae Celsitudinis Sabaudiae Ducis e nella stampa realizzata

dal De Vitt e pubblicata a Amsterdam a fine seicento (1670) dal Comitatum

Niceusem et coeteres partes minores con la sua triplice serie di mura. Quando il

vercellese perde definitivamente Verrua, dovrà rinforzare le fortificazioni di

Crescentino, come testimonia la carta del Belgrano del 1680 conservata alla

Biblioteca Reale di Torino. Il Theatrum ricorda l’importanza della zona, precisa

che essa era un tempo a forma triangolare e racchiudeva nella parte alta oltre

al forte il Palazzo del Governatore e la Chiesa di S. Giovanni Battista.

Possiamo dire che il complesso di Verrua è l’emblema delle difficoltà

amministrative che talvolta impediscono la tutela del territorio. Da anni viene

condotta una vera e propria battaglia amministrativa volta a impedire e fermare

l’attività estrattiva della zona senza esito, a causa delle vigenti disposizioni

in materia di cave, e ciò nonostante le rovinose frane avvenute nel 1957 e nel

1967. Ci si chiede quali rimedi porre a tale rovinosa e pur legittima attività

che porta gradualmente alla distruzione di un luogo di grandissimo interesse

storico e archeologico di grande rilevanza per la storia del territorio

piemontese. Devo rilevare che a fronte di situazioni così emblematiche risulta

evidente l’inadeguatezza di provvedimenti legislativi anche di vasta portata,

come la legge “Galasso”, mentre assai più efficace sarebbe risultato un

provvedimento e disposizioni che chiarissero che le attività estrattive non

possono configurarsi come attività senza ambiti precisi ma che devono trovare un

limite nel pubblico interesse, da quantificarsi anche tenendo conto dei costi

economici dei dissesti ecologici. Ogni azione di valorizzazione del territorio,

anche i pur preziosi studi storici essenziali per una corretta conoscenza dei

problemi, risulta inefficace se non si prevedono strutture tecniche adeguate che

possano di fatto esercitare una tutela oggi affidata, occorre precisarlo, a

venti giorni di istruttoria di pratiche presso gli uffici delle Soprintendenze

con un criterio che, per chi conosce veramente i problemi di tutela, non può che

ingenerare serie preoccupazioni per il futuro.

A.

Castello di Verua

B.

Porte del castello

C.

Sisterne, Alta è bassa

D.

Forno con su corte

E.

Bastione non finito

F.

Piataforma Alta non finita

G.

Piasseta piu alta della

piataforma segnata F e H falsa

braya dela deta piataforma

I. Falsa braya qual gia si ritrouaua fatta, non piu di altessa di 2. Piedi di riparo et hora si ritroua con fuosso largo: 2 tesse,

et una tessa di

profondo con la sua pallissatta

al fondo di detto fuosso,

deifessa dal di dentro

L. messaluna grande con doi altri trauagli assioli ene missino si possono meter à Coperto sotto il rocho, è li detti trauaglierono

ma tutti ruinati et ora sono

tutti in bona difessa con li soi

fossi rebassati e la sua

pallissata nel messo

M.

mesaluna picolla che era tutta

Ruinata et hora in bona difesa

Nella planimetria sono inoltre indicate due porte di socorso verso il giogo delle colline ed altra prossima ad una fontana nel versante del Po.

Si può

ritenere la planimetria un

rilievo sullo stato di

conservazione della fortezza,

eseguito a preparazione degli

interventi proposti nel disegno

successivo.

Figura 6 - 1704: Anonimo, PLANIMETRIA DELLA FORTEZZA.

|

?: |

L’origine militare della Rocca di Verrua è di

probabile epoca Romana (dal latino Verruca che,

per traslato, identificava un luogo aspro ed

elevato, importante militarmente). |

|

999: |

L’imperatore Ottone III emette un diploma a

favore del Vescovo di Vercelli, Leone, per la

Rocca di Verrua. |

|

1027: |

Corrado il Salico conferma il diploma a favore

dei Vescovi di Vercelli. |

|

1151: |

Il Barbarossa conferma il diploma a favore degli

stessi Vescovi. |

|

1167: |

Verrua viene assediata e distrutta, con grandi

stragi, ad opera del Barbarossa quando Pietro,

suo governatore, rifiuta di riconsegnare il

Castello. |

|

1191: |

L’imperatore Enrico VI lo restituisce al Vescovo

di Vercelli, Alberto; successivamente, il

Castello passa sotto i Marchesi del Monferrato. |

|

1244: |

L’imperatore Federico II toglie il Castello ai

Marchesi del Monferrato. |

|

1248: |

Federico II riassegna il Castello al Marchese

Bonifacio del Monferrato; successivamente, se ne

impadroniscono i Conti di Savoia. |

|

1294: |

Il Marchese Giovanni di Monferrato, pur di

riavere Verrua, restituisce al Conte di Savoia

molti paesi e castelli. |

|

1305: |

Verrua si sottomette di nuovo a casa Savoia,

prestando omaggio di fedeltà a Filippo. |

|

1311: |

Tornata sotto il controllo dei Vescovi di

Vercelli, Verrua si trova al centro di una

contesa tra gli Avogadro ed i Tizzoni, potenti

famiglie vercellesi. Il Vescovo Uberto Avogadro

fortifica la rocca di Verrua per difenderla dai

Tizzoni di Crescentino. |

|

1357: |

Dopo alterne vicende, il Vescovo di Vercelli

cede definitivamente il Castello ed il Feudo di

Verrua ad Amedeo VI di Savoia, il Conte Verde. |

|

1387: |

Verrua è difesa dalla popolazione contro

l’esercito del marchese Teodoro di Monferrato,

che si è accampato per assediarla, sulla riva

destra del Po: la resistenza permette al Conte

Rosso, Amedeo VII di Savoia, di portare la

guerra in Monferrato e quindi di costringere il

Marchese alla pace. |

|

1543: |

Verrua diventa feudo dell’importante casa

biellese degli Scaglia, nella persona di

Giovanni Bernardino, con il titolo di conti dal

6 luglio 1561. |

|

1625: |

dal 9 agosto al 17 novembre si svolge il più

fortunato e memorabile assedio, contro gli

Spagnoli, comandati dal governatore di Milano

Duca de Feria e dal capitano don Gonzalo de

Cordova, sconfitti dai Piemontesi e dagli

alleati Francesi. |

|

1704-1705: |

L’eroica e sfortunata resistenza di Verrua

nell’ultimo suo assedio permette a Vittorio

Amedeo II di giungere, nel 1706, alla vittoria

contro i Francesi nella Battaglia di Torino,

destinata a segnare le sorti della guerra e

dell’Europa insieme a quella della Dinastia, che

arriverà così alla corona reale di Sicilia prima

e di Sardegna poi. |

|

1785: |

Verrua ritorna sotto il diretto controllo dei

Savoia con la costituzione del Marchesato, il 3

giugno 1785. |

|

1955: |

Il Castello e la circostante collina vengono

ceduti dai Marchesi di Invrea ad un’impresa di

estrazione cementifera. Il Castello resta

abbandonato ad atti vandalici e sottrazioni di

ogni genere. |

|

1957: |

Crolla la parte del Castello situata nella zona

collinare presso il ponte sul Po: nello

smottamento precipitano a valle la famosa Rocca

e l’antica cappella. A causa del crollo, viene

interrotto il ponte sul Po e sepolta una vicina

casa, nella quale trovano la morte sette

persone: la strage resterà senza responsabili. |

|

1967: |

Una seconda frana interessa parte della collina

del Castello di Verrua, senza tuttavia

coinvolgere cose e persone. Nel frattempo, lo

scavo della cava di cemento ha portato alla

distruzione delle abitazioni esistenti sulla

collina, alla rimozione di numerose gallerie che

costellavano la collina intorno alla fortezza e

irrimediabilmente compromesso l’assetto

paesaggistico della zona. |

|

1989: |

La ditta Cementi Vittoria di Trino Vercellese,

proprietaria dell’antico Castello e dei terreni

circostanti, stipula una convenzione con il

sindaco di Verrua Angelo Arturo Castelli, con la

quale si impegna ad investire 100 milioni in

dieci anni per i lavori di rifacimento dei tetti

e dell’ingresso e per la rimozione degli stati

di pericolo tra le mura della fortezza. Come

contropartita il Comune autorizza la ditta

all’esercizio decennale di una cava di pietra

per cemento posta nelle vicinanze della

fortezza. L’autorizzazione è revocabile in caso

di inadempienza. Gli interventi risultano una

goccia nel mare del degrado e non raggiungono lo

scopo di preservare la fortezza, nonché di

rimuovere le situazioni di pericolo. |

|

1996: |

Vengono rubate le grondaie in rame disposte nel

1989 con il parziale rifacimento del tetto

mentre, in corrispondenza delle ferite aperte

nei muraglioni della vegetazione, si aprono

ulteriori brecce, dovute alla sottrazione, da

parte di ignoti, dei mattoni che costituiscono i

muraglioni stessi: l’antico Dongione, così come

il sottostante storico Ponte di Soccorso,

insidiato dalla vegetazione, corrono imminente

pericolo di crollo. Restano da verificare la

congruità della convenzione stabilita nel 1989

con l’impresa d’estrazione per la salvaguardia

della fortezza e i risultati ottenuti con gli

interventi comunque previsti. |

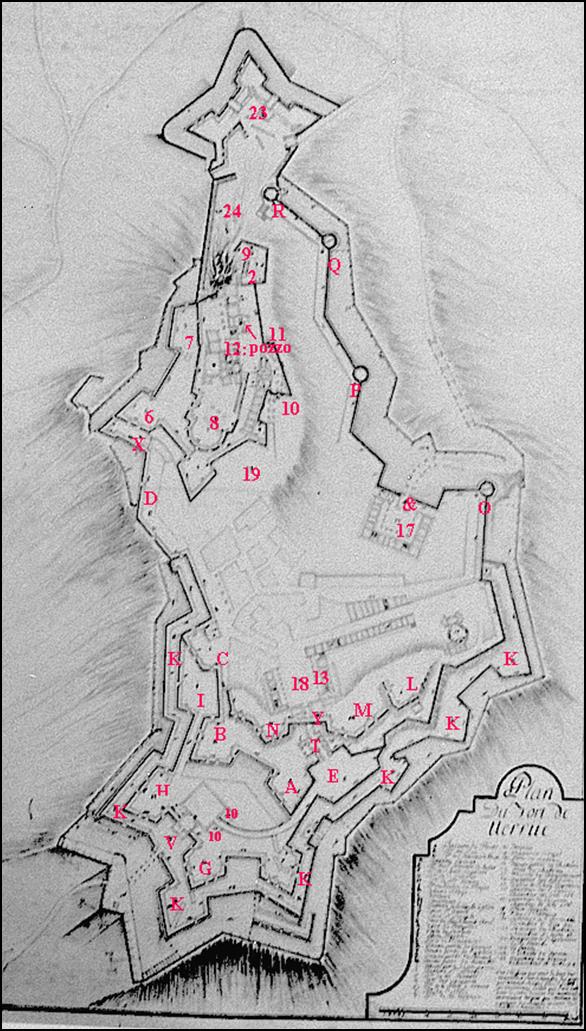

Figura 7 - 1704: Anonimo, PIANTA DELLA

FORTEZZA. Purtroppo, l’impossibilità

di prendere visione dell’originale a grandezza naturale non ci permette, per

ora, di evidenziare sulla pianta tutti i riferimenti riportati nella legenda:

A. Bastion du Prince; B. Bastion du Duc; C. B.n de S.t

Francois de Paule; D. Bastion Camus; E. B.n de S.t.

Francois de Sales; F. B.n de S.t Jean Baptiste; G. B.n

de S. Charles; H. B.n de S.te Marie; I. B.n du

Jardin du Maior; K. Fausse Braye; L. Torasse; M. Courtasse; N. Batterie de la

Vieille Eglise; O. Tour de S.t André; P. Tour de S.t

Joseph; Q. Tour du Bienhereux Amè; R. Tour du Precipice; S. Porte du Secours; T.

Porte Royale; V. porte del Auancée; X. Fausse porte du Camus; Y.Fausse porte del

Eglise; Z. Fausse porte du leuant; &. Fausse porte du moretti; 1. Fausse porte

du precipice; 2. Bastion S.te Barbe; 3. B.n dè la Terasse;

4. B.n des Sargents; 5. B.n de la Place d’armes; 6.B.n

de l’Alle; 7. B.n de la Uigne; 8. Donjeon; 9. Magasin Royal;

10. Porte du chateau; 11. Fausse porte du chateau; 12. Puis du chàteau; 13.

Maison du Gouuerneur; 14. Quartier des Officiers; 15. Eglise de S.t

Jean Baptiste; 16. Casermes dè l’Eglise; 17. Casermes du Secours - Chambres 38:

licts 166; 18. Place Royale; 19. Place d’Armes; 20. Casermes de l’Auancée -

Chambres 8: licts 32; 21.Casermes du Chateau - chambres 3: licts 17; 22.

Magasins à l’Epreuue de la Bombe; 23. Le fortin; 24. L’echelle du fortin; 25.

Quartier du Gierico - Chambres 11: licts 32; Les Chiffres qui sont le long de

murailles c’est le nombre de pas qui contient chaque flanchfaus ou courtines,

celles que l’on nas dans le fosse deuant les courtines marquent les pas que

contient le parapet du chemin couuert de chaque tenaille.

Il disegno è documento importantissimo

per la precisa descrizione di tutte le parti componenti la fortezza nella loro

esatta funzione. E’ definitivamente scomparsa la vecchia chiesa sulla cui area

sorge ora una batteria e la Piazza Reale. Una chiesa, di ridotte dimensioni e a

pianta centrale, dedicata a San Giovanni Battista, è stata costruita presso il

bastione di Levante. Si ha inoltre, per la prima volta, l’indicazione della

presenza del pozzo, ubicato in un ambiente interno al castello, in sostituzione

della cisterna esterna quasi antistante segnalata nella pianta del 1653 del

Morello. Opera di notevole valore ingegneristico è stato, purtroppo

recentemente, cancellato da un ingiustificato riempimento a seguito del crollo

di parte del colle avvenuto nel 1957. La comunicazione della Rocca con il

Fortino sottostante, presso la riva del Po, avveniva mediante una lunga scala,

segnata in pianta al n. 24. Scala che è ancora visibile in alcune vedute del

tardo Settecento. Per l’efficiente situazione raffigurata e descritta di tutte

le componenti della Fortezza, il disegno è da considerarsi eseguito poco prima

dell’assedio del 1704.

Vista dal versante di

Crescentino, si può scorgere il

passaggio sul ponte di soccorso.

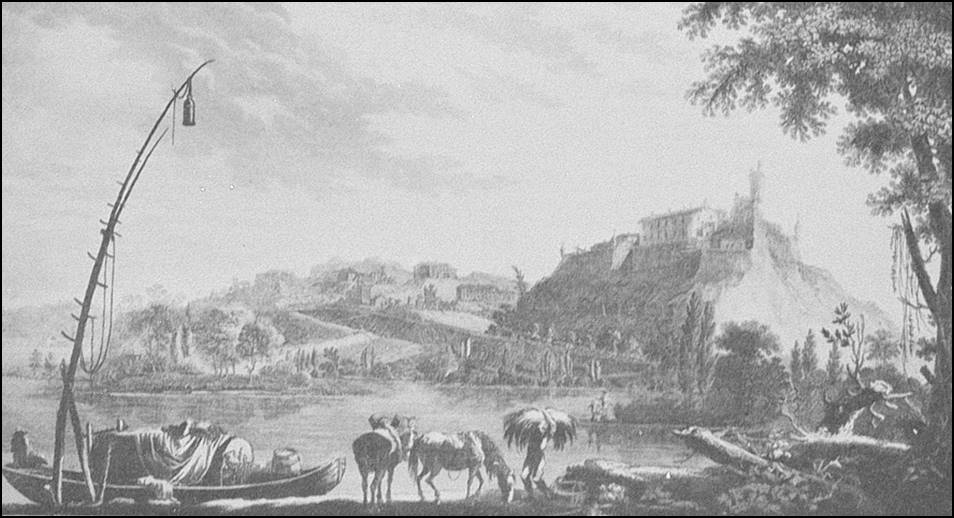

Figura 9 - 1818-1830: Pietro Giuseppe

BAGETTI,

L’ASSEDIO DI VERRUA.

Rappresentazione dell’assedio del 1705

dal lato Nord. La precisa collocazione del ponte di soccorso,

qui ben visibile, e uno dei pochi resti delle antiche

fortificazioni, è elemento inconfutabile per ritenere che l’artista si sia recato sul posto

prima dell’esecuzione del dipinto. L’acquerello fa parte di una

serie di trentaquattro dipinti di fatti d’arme eseguiti

dall’artista dal 1818 al 1830.

La pianta è stata eseguita certamente in

riferimento ai lavori di risistemazione dell’ormai sola Rocca per adibirla ad

ospitare gli Invalidi. Al centro presso il Terrapieno e Rocca su cui vi è

fabbricato il Quartiere dell’ultimo piano

è indicata la presenza di una Crotta incavata nella Rocca,

ed una Specie di cortina

è ricavata in prossimità dell’ingresso

principale con ponte levatoio. Il grande pozzo, incluso in un ambiente del

castello, continua ad essere elemento di rilievo nelle strutture. Anche la

cappella, costruitagli accanto, era quella ancor esistente prima del crollo del

1957. Merita a questo proposito il notare l’appunto a riguardo dello spuntone di

roccia (n. 11) già pericolante all’epoca del disegno, il cui crollo tuttavia

avvenne solo nel 1957, complice la noncuranza della delicata situazione

preesistente. E’ da rilevare inoltre il graduale mutamento dell’ambiente

circostante. Lungo i bastioni occidentali ha inizio infatti lo sfruttamento del

terreno adibito ora a coltivo anche con vigna.

Il trabucco,

prima del 1818, è corrispondente a 3,082596 metri.

Il trabucco piemontese si divide in: 6 piedi, il piede in 12 once, l`oncia in 12

punti, il punto in 12 atomi.

Parti di trabucco piemontese:

1 piede è pari a 51,3766 centimetri.

1 oncia è pari a 4,2814 centimetri.

1 punto è pari a 3,568 millimetri.

1 atomo è pari a 0,297 millimetri.

Fonte:

http://www.verbanensia.org/metrologica_details.asp?metrID=39258#:~:text=Il%20trabucco%20%C3%A8%20qui%20ragguagliato,pari%20a%2051%2C3766%20centimetri.

Si direbbe la pianta del piano superiore

della planimetria del Cantoregio.

E’ interessante notare la coltura a

vigneto del versante Sud del colle, segno evidente dell’ormai cessata funzione

bellica del complesso.

Parte 2

LA FRANA DEL 1957

FRAMMENTI DI CRONACA

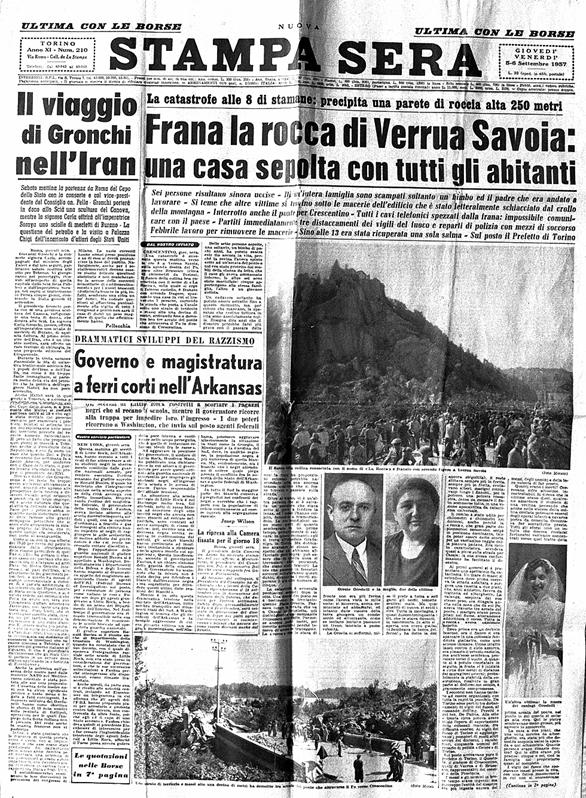

STAMPA SERA del 5-6 Settembre 1957.

CRESCENTINO, giov. sera. Una catastrofe è avvenuta questa mattina verso le ore 8

a Verrua Savoia, sulla sponda destra del Po, poco oltre Brusasco (circa 43

chilometri da Torino). Il fianco della collina ben conosciuta con il nome di “La

Rocca”, sulla quale si erge il famoso castello, è franato con orrendo fragore,

spazzando una casa in cui si trovavano 7 persone, coprendo la strada che porta a

Casale sotto uno strato di terriccio e massi alto una decina di metri, arrivando

fino a demolire ben tre arcate del ponte che attraversa il Po in direzione di

Crescentino. Delle sette persone sepolte, una soltanto, un bimbo di pochi anni,

ha potuto essere estratto ancora in vita, perché la rovina l’aveva spinto sotto

ad un’arcata del ponte e qui era stato protetto dai mobili della stanza da

letto, che il caso gli aveva ammassato intorno (...).

La catastrofe è avvenuta pochissimi secondi dopo le otto. Una donna del posto ne

è testimone: la trentacinquenne Paola Orsella. Passava lungo la strada che va a

Casale in bicicletta, udì distintamente un campanile rintoccare otto volte.

Percorse ancora pochi metri, poi dovette arrestarsi perché temeva di avere le

traveggole. La “rocca” che le stava di fronte non era più ferma come l’aveva

vista mille volte: si muoveva, aveva cominciato ad abbassarsi, ed intanto dalle

viscere della terra giungeva un rombo sordo ed allucinante, come se lontano

passasse un treno a pazza velocità.

(...) Tutta la montagna, alta quasi duecentocinquanta metri, che le stava

davanti, era in movimento. In alto si era aperta una crepa giallastra, il resto

slittava sempre più in fretta, sempre più in fretta, crollavano alberi, macigni

rotolavano lungo i fianchi... poi la polvere, una polvere rossastra, densa da

mozzare il fiato, sommerse tutto, in una visione apocalittica da cataclisma

universale.

(...) Dove prima era un declivio boscoso, ora il fianco si era spaccato in una

colossale fenditura giallastra, come uno scivolo immane. Unico intatto lassù

contro il cielo azzurro, era rimasto il vetusto castello, ma anch’esso sembrava

pencolare verso il vuoto. A quanto si è potuto constatare in seguito, la frana

si è iniziata a circa due metri di distanza dai muraglioni esterni;

probabilmente la stabilità della costruzione, risalente in gran parte al

dodicesimo secolo, è gravemente compromessa.

(...) Ed ora, non resta che cercare di indagare sulle cause che possono aver

provocato tanto disastro. Queste sembrano abbastanza chiare. Tutta la “rocca”

era traforata da gallerie, cunicoli di ogni dimensione e lunghezza, da parte di

imprese diverse che ne ricavavano materiale da cemento. A poco a poco la

collina, che già negli ultimi tempi aveva dato allarmanti segni di cedimento, si

è afflosciata, fino a slittare nella sua interezza.

Nei paesi vicini si dice che la montagnola in diversi punti aveva dovuto essere

fasciata da cavi d’acciaio perché non si sfasciasse; si aggiunge pure che un

sopralluogo recente ed ufficiale l’avrebbe dichiarata “non pericolante”: voci

che l’inchiesta confermerà o meno (...).

LA STAMPA: SPECCHIO DEI TEMPI.

Un lettore ci scrive:

“Mi riferisco al disastro successo a Verrua Savoia: come pescatore appassionato

sono stato sul posto molte volte, e pur essendo un incompetente in materia di

scavi, mi è sorto parecchie volte il dubbio che la collina su cui sorge il

castello non potesse resistere alle frequenti deflagrazioni provocate

dall’impresa addetta alle estrazioni di tufo.

Ciò che mi rimane incomprensibile è come - a poche decine di metri da un ponte

di grande importanza, all’incrocio di tre vie, ed in prossimità dell’abitato -

si potessero effettuare tali escavazioni a mezzo di materiale esplosivo. Ricordo

infatti che, in una sola mattinata, il traffico fu interrotto per ben 6-7 volte.

E l’intendenza alle Belle Arti, sicura tutrice del noto castello, non ha pensato

mai di porre termine ai lavori sottostanti?”

Carlo Pagliero - Torino

LA STAMPA: SPECCHIO DEI TEMPI.

Un lettore ci scrive:

“Concordo pienamente con quanto detto dal signor Carlo Pagliero e pubblicato da

Specchio dei tempi a proposito della

sciagura di Verrua. Anch’io, questa primavera, ero stato malissimo impressionato

dalla situazione e, appena a Torino, segnalavo la cosa alla Soprintendenza ai

Monumenti, parendomi enorme che per trovare di che fare cemento non ci fosse di

meglio che rovinare la storica Rocca; avevo anche creduto di capire da qualche

colloquio con abitanti della zona, il loro malumore e l’attesa, direi, della

catastrofe. E’ avvenuto dunque quello che doveva avvenire.

L’opinione pubblica vuole sapere e pretende che si vada fino in fondo.

Certamente chi dette il permesso e chi perforò la Rocca non si proponevano di

buttarla giù e di ammazzare la gente, ma ci voleva poco a immaginare che date

certe premesse ne conseguissero certi risultati. Ora stiamo a vedere che cosa

capiterà alla Sacra di San Michele; c’è solo da sperare che quando il monumento

verrà giù, non ci sia troppa gente in cima”.

Valdo Fusi

presidente dell’EPT di Torino

Figura 15 - STAMPA SERA del 5-6

Settembre 1957.

Figura 16 - STAMPA SERA del 6-7

Settembre 1957.

Figura

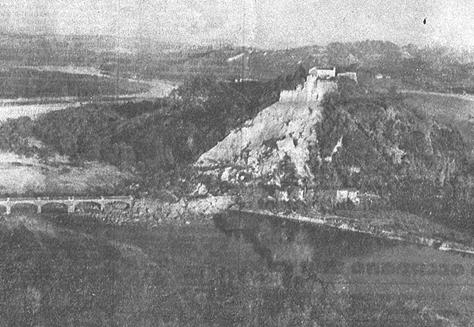

17 - LA STAMPA del 6 Settembre 1957:

Verrua Savoia vista dall’aereo dopo la frana. L’enorme valanga ha travolto una

casa e parte del ponte sul Po

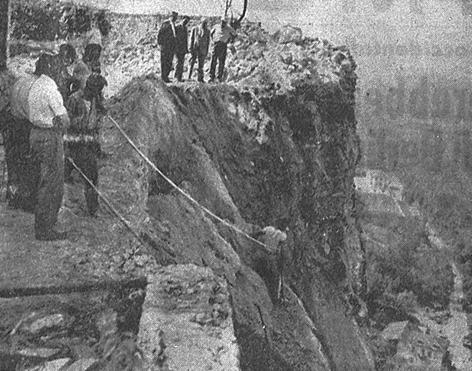

Figura 18 - LA STAMPA del 7 Settembre

1957: Un minatore scende nella voragine della Rocca per posare mine sotto i

massi pericolanti.

Figura 19 - LA ROCCA PRIMA DELLA CAVA.

Figura 20 - LA ROCCA PRIMA DELLA FRANA.

Figura 21 -

LA ROCCA DOPO LA FRANA.

Parte 3

LA ROCCA OGGI

1) CAMMINANDO TRA I RUDERI

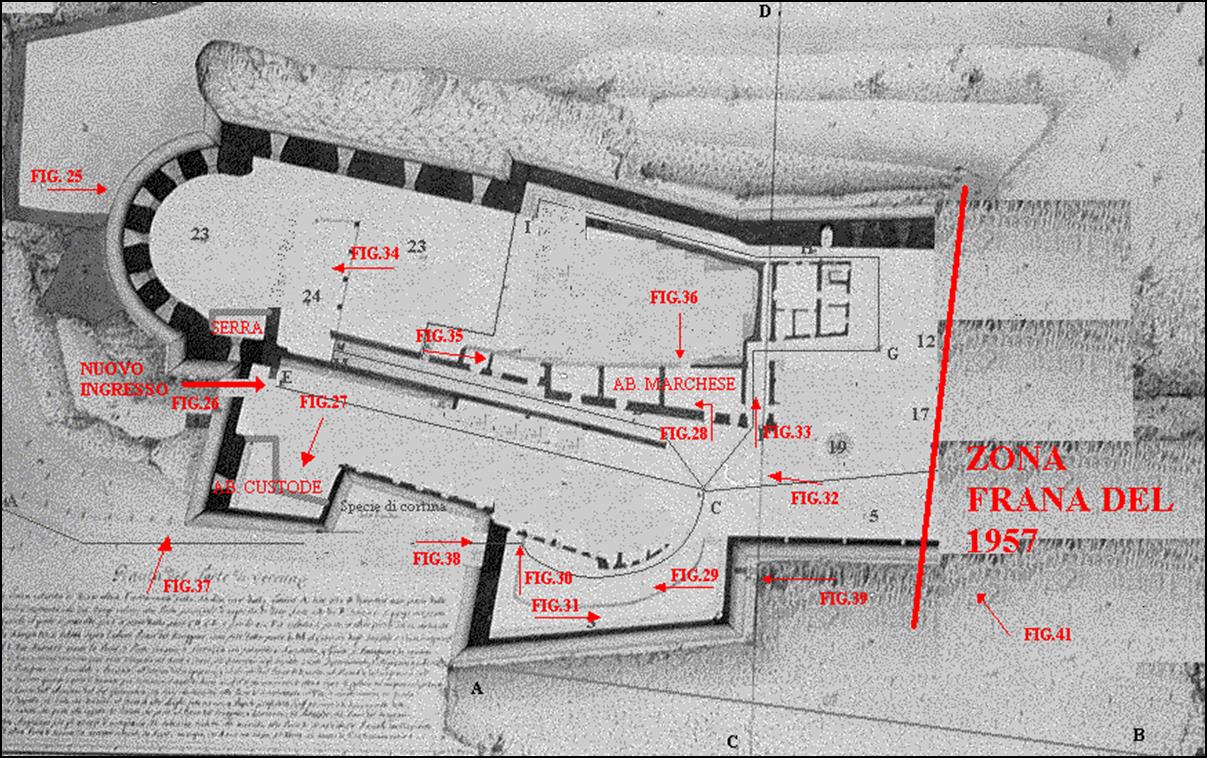

Figura 22 - PLANIMETRIA AGGIORNATA DELLA

FORTEZZA. Si tratta della pianta del

Cantoregio, riportata nella fig.10, modificata. Le frecce rosse indicano

l’inquadratura delle fotografie successive, identificabili dalla corrispondente

numerazione. La strada marcata A B dal Cantoregio serve ora solamente a

costeggiare la fortezza, in quanto è stato eliminato il ponte levatoio e la

relativa rampa di accesso. All’ingresso attuale si arriva con una nuova stradina

in salita, che accede così direttamente al cammino segnato con la linea E C

della planimetria originale. Tutti i fabbricati militari posti ai lati di questa

via sono stati eliminati, mentre una nuova abitazione per il custode risiede

oggi sul bastione, che dava luogo al piazzale 26: tale abitazione viene così a

trovarsi immediatamente alla destra della nuova porta di ingresso. Salendo per

la via C M non si trova più il magazzino per gli attrezzi di artiglieria n. 24,

ma i resti di una serra, sorta probabilmente in seguito alla modifica di detto

magazzino. Completamente eliminato il quartiere dell’ultimo piano, il cui

terrapieno è diventato parte integrante del piazzale del Dongione. Nel crollo

del 1957 sono scomparsi la Chiesa di cui al n. 17, la Rocca marcata con il n. 11

ed una vicina garitta, il piazzale n.8 già privo del magazzino n.7. Il pozzo di

cui al n. 19, ora riempito con i detriti della frana, si trova ora all’esterno

del fabbricato, in quanto sono stati eliminati i muri perimetrali dal locale che

lo conteneva, probabilmente perché adiacenti a quelli della cappella crollata

con la frana.

Arrivando a piedi dalla stradina che conduce alla fortezza, oltrepassata sulla

propria destra la cava di cemento, si giunge ad un bivio: a destra si dirama il

viale (fig.24) che segue quella che era la vecchia via principale di ingresso al

forte all’epoca del Cantoregio, raggiungendo il ponte levatoio oggi non più

esistente, mentre, proseguendo diritto, la strada sale svoltando poi a destra

costeggiando il Dongione (fig.25) fino a raggiungere l’attuale ingresso

principale (fig.26). Superato ciò che resta del portone, immediatamente sulla

destra si trova l’abitazione del custode (fig.27), costruita sul piazzale di cui

al n.26 della planimetria del Cantoregio riportata nella fig.10. Proseguendo

oltre, sulla sinistra si erge il muraglione che sostiene la scala che porta al

Dongione e, subito dopo, l’abitazione del Marchese (fig.32). Dalla prima porta,

situata al piano terreno, è possibile scorgere le cantine (fig.28). Se, invece

di dirigersi a sinistra verso le cantine, si prosegue verso destra, si raggiunge

il passaggio (fig.29) che portava, in uscita, al ponte lavatoio. Sulla destra di

tale passaggio si scorgono le cisterne di raccolta per l’acqua irrigua (fig.30)

mentre, proseguendo sulla sinistra, si imbocca l’ingresso alla porta di soccorso

detta Calcina, ora murata: il passaggio è ancora agibile e, con estrema cautela

e muniti di torce, è possibile giungere a dei locali presumibilmente un tempo

adibiti a prigione. Tornando indietro sul piazzale e salendo dalla scala

visibile in fig. 32, si arriva al piazzale del Dongione (fig.34). Da tale

piazzale, si può vedere ciò che resta all’interno dell’abitazione del Marchese

(fig.35 e 36): sconsigliamo vivamente di entrare nell’immobile, in quanto le

solette ancora esistenti non garantiscono di reggere il peso di una persona.

Ridiscendendo dalla fortezza e prendendo il viale precedentemente citato, si

giunge al primo bastione (fig.37), da dove partiva la rampa di accesso al

vecchio ingresso (fig.38), raggiungibile ai tempi col ponte levatoio. Tale

ingresso si trova sulla parte frontale del secondo bastione, superato il quale

si può vedere, sul suo retro, la sagoma della porta di soccorso detta Calcina

(fig.39). Proseguendo ancora lo stretto sentiero che costeggia la base dei

muraglioni della fortezza, si giunge alla zona della frana del 1957, che

trascinò via con se la rocca ed il piazzale antistante, che sorgeva sulla parete

scoscesa della collina prospiciente la confluenza tra il Po e la Dora.

Volendo, è ancora raggiungibile dall’alto il ponte di soccorso (fig.44): per

fare questo è necessario costeggiare la cava lasciando la stessa sulla destra,

passando su quello che era un vecchio sentiero posto ad un livello inferiore a

quello del viale: il passaggio è tuttavia estremamente difficoltoso, a causa

della folta vegetazione.

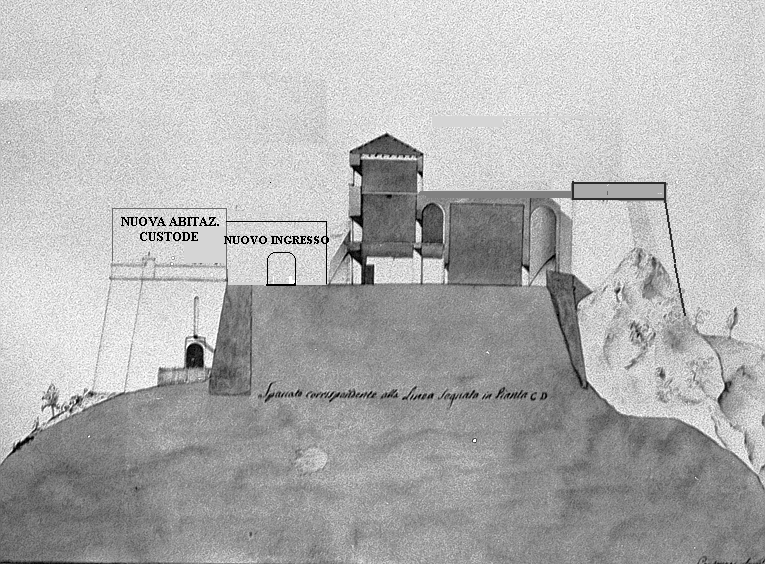

Figura 23 - SEZIONE AGGIORNATA DELLA

FORTEZZA. E’ lo spaccato del

Cantoregio riportato nella fig. 12, opportunamente modificato. Sono stati

eliminati i fabbricati militari dal piano inferiore, al posto dei quali è stato

ampliato il cortile e costruita un’abitazione per il custode, situata nelle

immediate adiacenze della nuova porta di ingresso, che sostituisce il passaggio

del vecchio ponte levatoio. Sul lato destro, non c’è più il quartiere che

costituiva l’ultimo piano, ed è stato così ampliato il piazzale del Dongione,

che ora comunica direttamente con la terrazza che confinava con la Rocca

crollata nel 1957.

Figura 24 -

VIALE E DONGIONE.

Il viale sulla destra costituisce

la vecchia via di accesso all’ingresso dal ponte levatoio.

Figura 25 -

DONGIONE E PORTA DI INGRESSO.

Si noti come la vegetazione stia ormai

minando in maniera preoccupante l’integrità della struttura.

Figura 26 - INGRESSO PRINCIPALE.

Figura 27 - ABITAZIONE

CUSTODE-GIARDINIERE.

Figura 28 - CANTINE.

Situate al livello del piazzale d’ingresso, sotto l’abitazione del Marchese,

erano ancora in uso nel 1955, anno nel quale il castello venne ceduto

all’impresa cementifera.

Figura 29 - PASSAGGIO EX-PONTE LAVATOIO.

Sul fondo l’apertura della vecchia

porta d’ingresso del ponte levatoio, mentre sulla sinistra si scorge il

passaggio che portava alle prigioni ed alla porta di soccorso detta Calcina

(vedi fig. 31). Sulla destra si trovano le cisterne riportate nella fig. 30.

Figura 30 - CISTERNE.

Fungevano da raccolta dell’acqua piovana

ed erano in uso per l’irrigazione agricola fino al 1955.

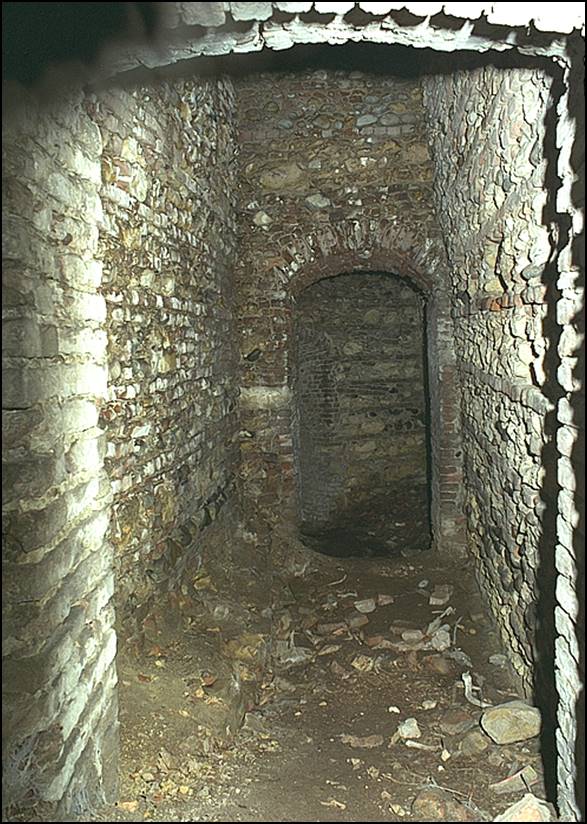

Figura 31 - INGRESSO PASSAGGIO ALLA

PORTA DI SOCCORSO DETTA CALCINA ED ALLE PRIGIONI.

Figura 32 - ABITAZIONE DEL MARCHESE.

Sulla destra: porta ingresso dal piano

inferiore, porta cantine, scala di accesso al Dongione. Sul fondo: abitazione

del custode. Sul piazzale erano costruiti i fabbricati militari lungo la via

marcata E C dal Cantoregio.

Figura 33 - INGRESSO ABITAZIONE DAL

PIANO INFERIORE.

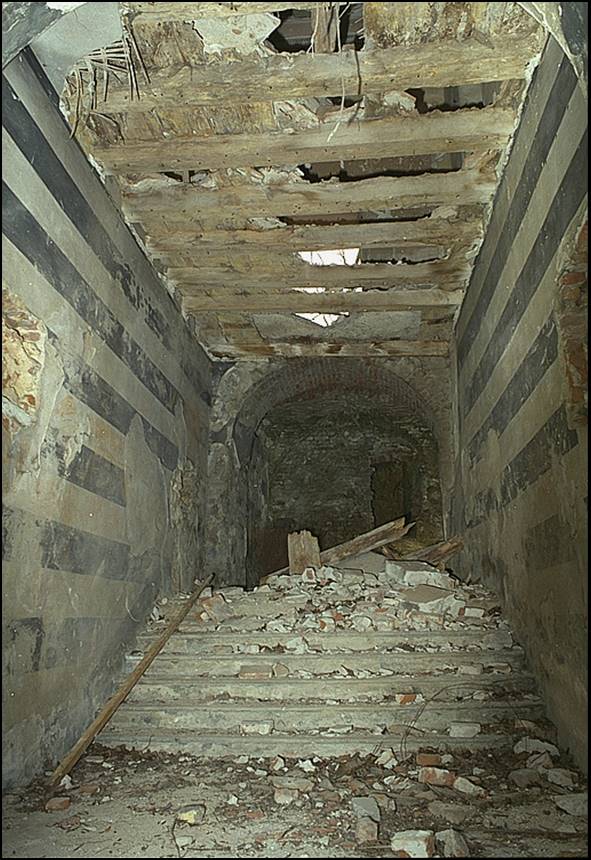

Figura 34 - SERRA E VEDUTA PARZIALE DEL

PIANO DONGIONE.

Figura 35 - INTERNO ABITAZIONE DEL

MARCHESE. Si noti in alto il

rifacimento delle travi del tetto, in seguito alla convenzione stipulata nel

1989 tra il Comune di Verrua e l’impresa cementifera per il rinnovo della

concessione della cava.

Figura 36 - INTERNO ABITAZIONE DEL

MARCHESE.

Figura 37 - ZONA INGRESSO E DONGIONE.

La foto è stata scattata in fondo al

viale della fig. 24, all’angolo del primo bastione: proseguendo nel sentiero, si

giunge alla “specie di cortina” dove era situata la rampa che conduceva al ponte

levatoio.

Figura 38 - INGRESSO DEL PONTE LEVATOIO.

Figura 39 - PORTA DI SOCCORSO DETTA

CALCINA. Ora murata, se ne intravede

il perimetro tra la folta vegetazione che soffoca e sgretola i muraglioni.

Figura 40 - FERITA NEI MURAGLIONI.

L’immagine riporta uno dei numerosi squarci che rischiano di pregiudicare, se

non saranno prontamente rimarginati, la struttura della fortezza.

Figura 41 - ZONA DELLA FRANA.

Vista dal punto dove cominciarono a

staccarsi i muraglioni che chiudevano la fortezza, tra la piattaforma segnata

con il n. 8 dal Cantoregio e la Rocca. In alto si intravede quella che fu

l’abitazione del Marchese.

Figura 42 - CAVA DI CEMENTO.

Fotografata nei pressi del viale, con la

schiena rivolta al castello.

Figura 43 - CAVA DI CEMENTO.

Dal lato opposto al castello, visibile

sullo sfondo.

Figura 44 - PONTE DI SOCCORSO.

Ormai allo stremo, è visibile dalla

strada che conduce a Gabiano. Era normalmente usato fino al 1955 per scendere a

piedi dal castello, per una via ben visibile nella fig. 19, al ponte sul Po.

2) LA CONVENZIONE DEL 1989

Figura 45 - LA STAMPA del

18 Febbraio 1989.

La fortezza di Verrua verrà salvata

dalla rovina. Un primo passo in questa direzione viene da un’originale

convenzione stipulata dall’amministrazione comunale con la ditta Cementi

Vittoria di Trino Vercellese, proprietaria dell’antico castello e dei terreni

circostanti.

“La ditta - spiega il sindaco Angelo Arturo Castelli, -

Si è impegnata ad investire cento milioni

in dieci anni per i lavori di rifacimento dei tetti e dell’ingresso e per la

rimozione degli stati di pericolo tra le mura della fortezza. E’ la prima

convenzione di questo genere in Italia”.

Come contropartita il Comune ha

autorizzato la ditta all’esercizio decennale di una cava di pietra per cemento

posta nelle vicinanze della fortezza.

“L’autorizzazione è revocabile nel caso in cui la ditta non adempia agli impegni

assunti con il Comune” aggiunge il sindaco. I lavori di restauro sono stati

progettati dal tecnico comunale architetto Mortaro, con la supervisione

dell’architetto Salerno della Sovrintendenza ai Beni Architettonici del

Piemonte.

La Rocca di Verrua, ovvero la zona della

fortezza, ha già subito rovinose frane nel 1957 e 1967.

“Per evitare simili eventi la zona di

sfruttamento della cava verrà man mano allontanata dal castello. Le aree

sfruttate saranno immediatamente bonificate” informa Castelli.

La fortezza di Verrua è passata alla

storia soprattutto per i due assedi cui dovette far fronte nel 1625 e nel 1704.

Riguardo a questi due avvenimenti esistono un’ampia iconografia e varie

descrizioni storiche.

Si tratta di materiale già messo in

mostra a Verrua nel settembre di due anni fa e che sarà collocato all’interno

della fortezza ristrutturata.

“Nell’800 il complesso edilizio venne ad assumere sempre più l’aspetto di una

nobile residenza di campagna. Poi è stato risvegliato il prestigio dell’antica

Rocca e delle sue vicende belliche” dice il professor Carlo Caramellino, lo

storico locale che coordinò l’allestimento della mostra.

Conclude il sindaco Angelo Castelli:

“Entro un triennio la ditta Cementi

Vittoria offrirà al Comune in comodato gratuito l’uso della fortezza nel periodo

tra aprile ed ottobre di ogni anno. I resti della Rocca saranno sede di

manifestazioni culturali e di promozione turistica. Lanciamo un appello ad enti

pubblici e privati affinché patrocinino, con adeguati stanziamenti, i successivi

lavori di recupero dell’antico splendore della Rocca”.

Parte 4

LA COLLINA DELLA FORTEZZA

UN SITO DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

Nella zona della fortezza e della circostante collina erano presenti numerose

gallerie e stanze sotterranee: in buona parte sono state distrutte dalla cava.

Alcune delle costruzioni superstiti sono però state recentemente riscoperte da

alcuni studenti di architettura di Verrua che, dopo molti anni di oblio da parte

dell’amministrazione comunale e della gente del luogo, stanno ora riscoprendo il

fascino dell’antico maniero.

In prossimità del ponte di soccorso, si favoleggia esistesse l’ingresso di una

galleria che, passando sotto il Po, raggiungeva Crescentino, per permettere agli

assediati della Rocca di rifornirsi di provviste: resta il fatto che la parte

incontaminata della collina costituisce una vera e propria miniera di gallerie e

fondamenta delle vecchie costruzioni. Nella zona della cava, infine, sono

possibili ritrovamenti di fossili relativi a flora e fauna marina.

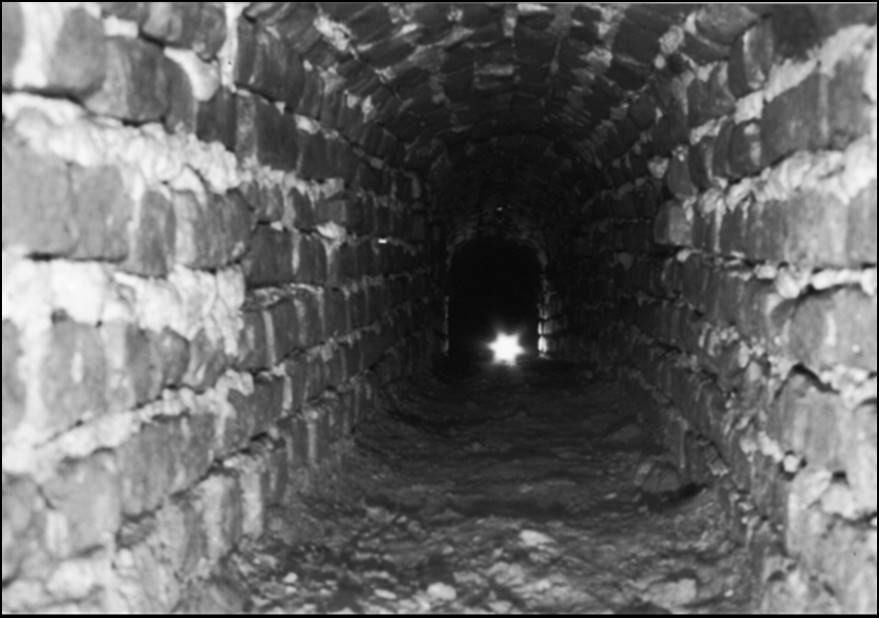

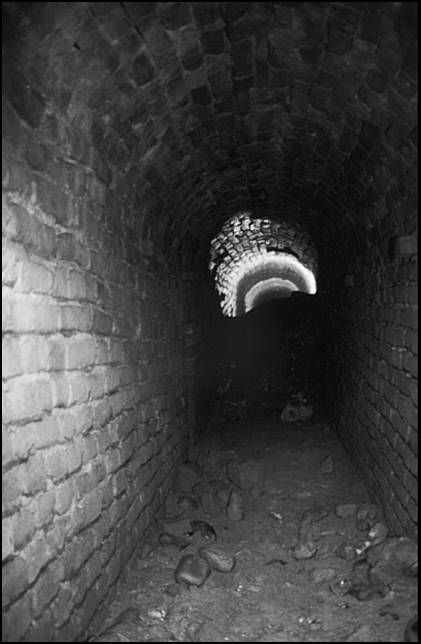

Figura 46 -

GALLERIA CONTROMINA.

Posta a circa 250 metri dal Dongione, alcuni metri sotto la vecchia vigna sul

lato della frazione Faldella. Lunga circa 40 m, le misure approssimate sono di

cm 60 x 60. Foto: Massimo Ottino.

Figura 47 -

FINE GALLERIA CONTROMINA.

Foto: Massimo Ottino

Figura 48 - POZZO.

Si trova a circa 30 m prima del viale

della fig. 24. Foto: Massimo Ottino.

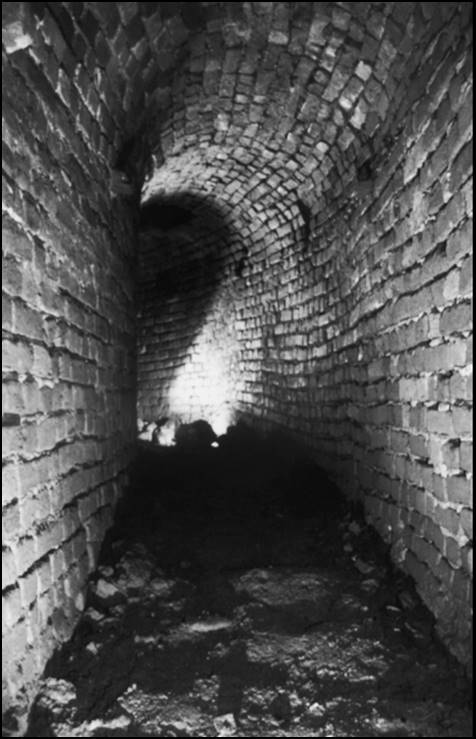

Figura 49 -

GALLERIA.

Posta nelle immediate vicinanze del pozzo

di cui alla fig. precedente, misura m 2,5 x 1. Lunga circa m 30, è erosa da

entrambi i lati dalla cava. Foto: Massimo Ottino

Figura 50 - GALLERIA.

Altra ripresa della galleria di cui alla

fig. 49. Foto: Massimo Ottino.

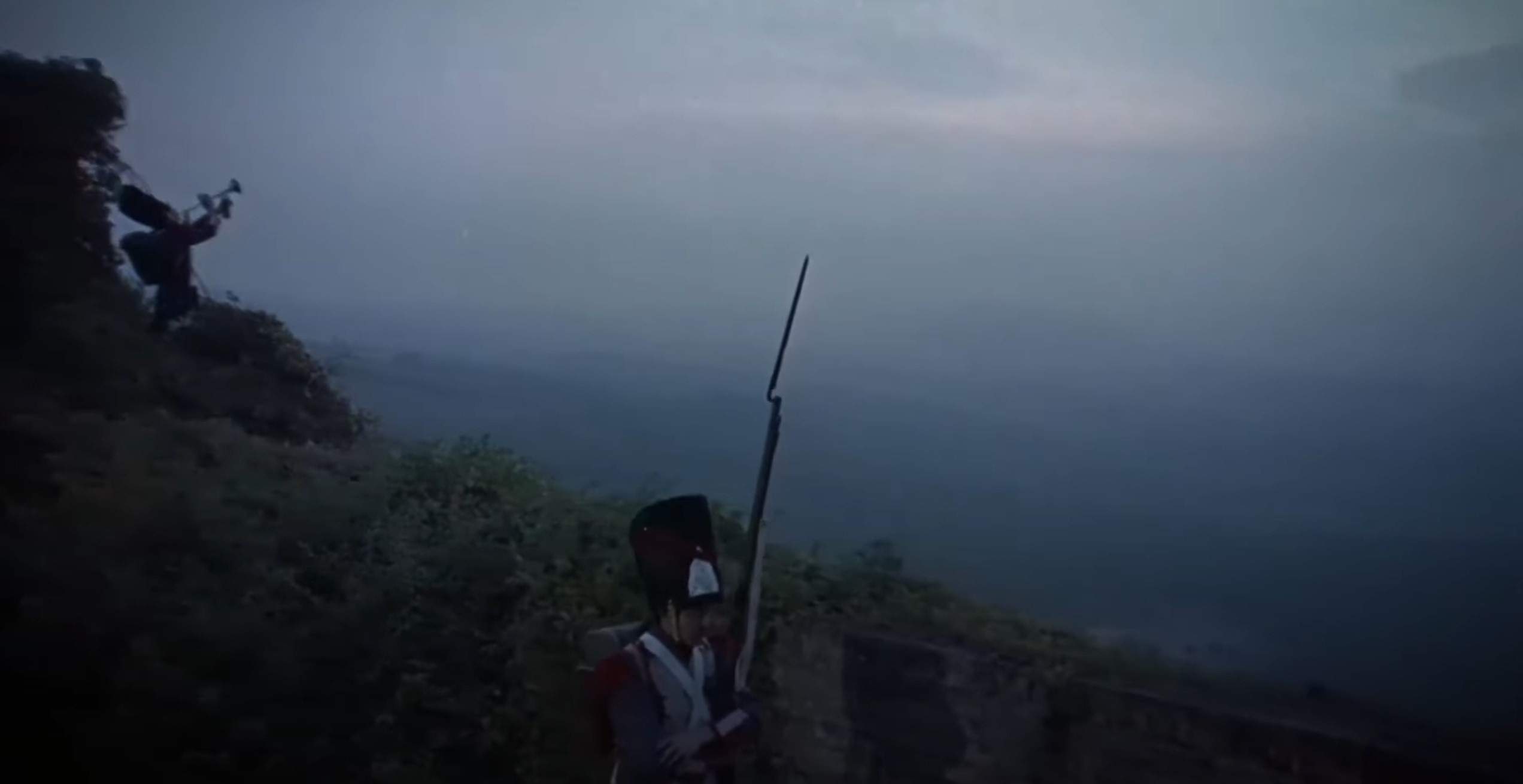

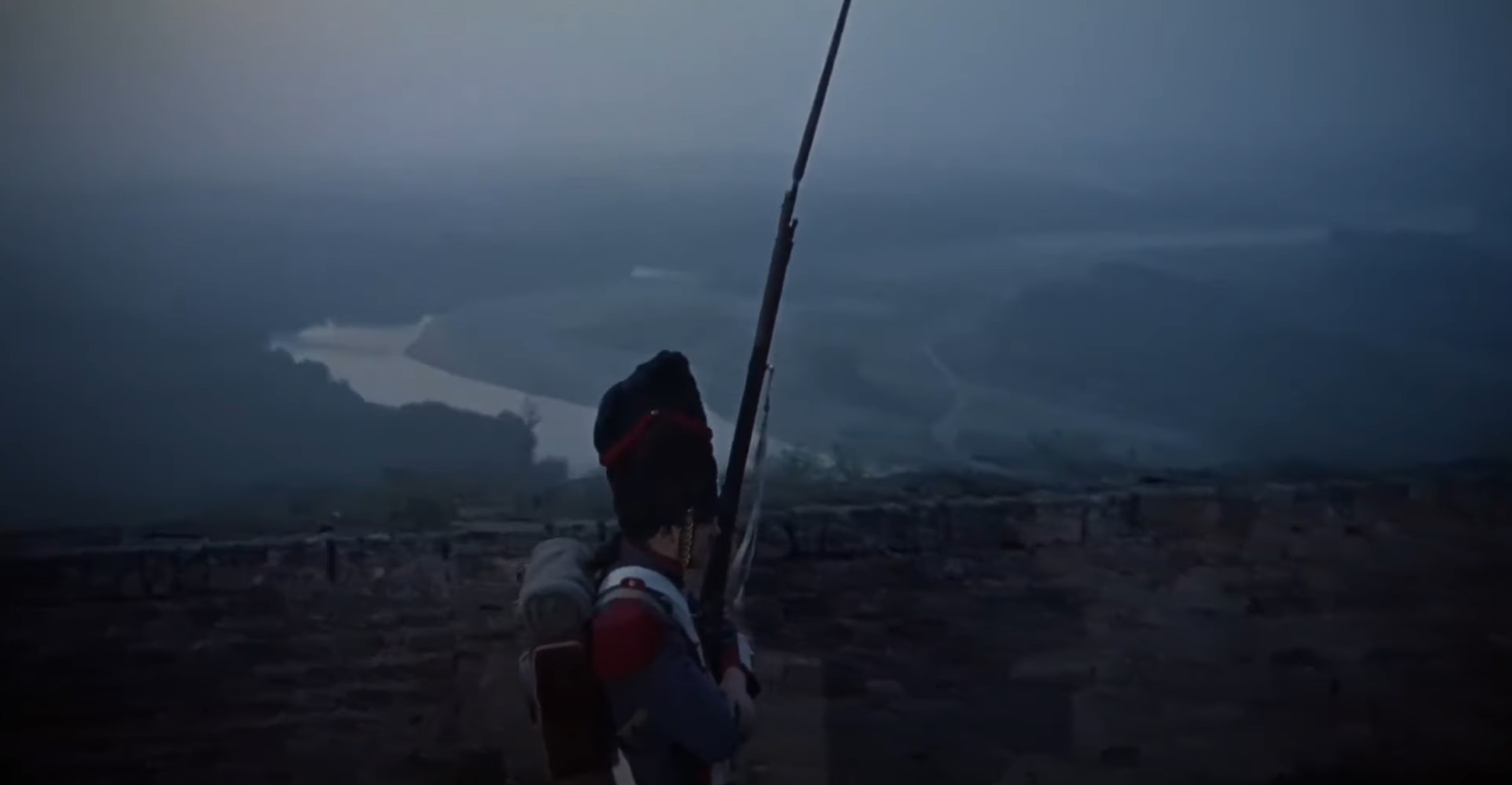

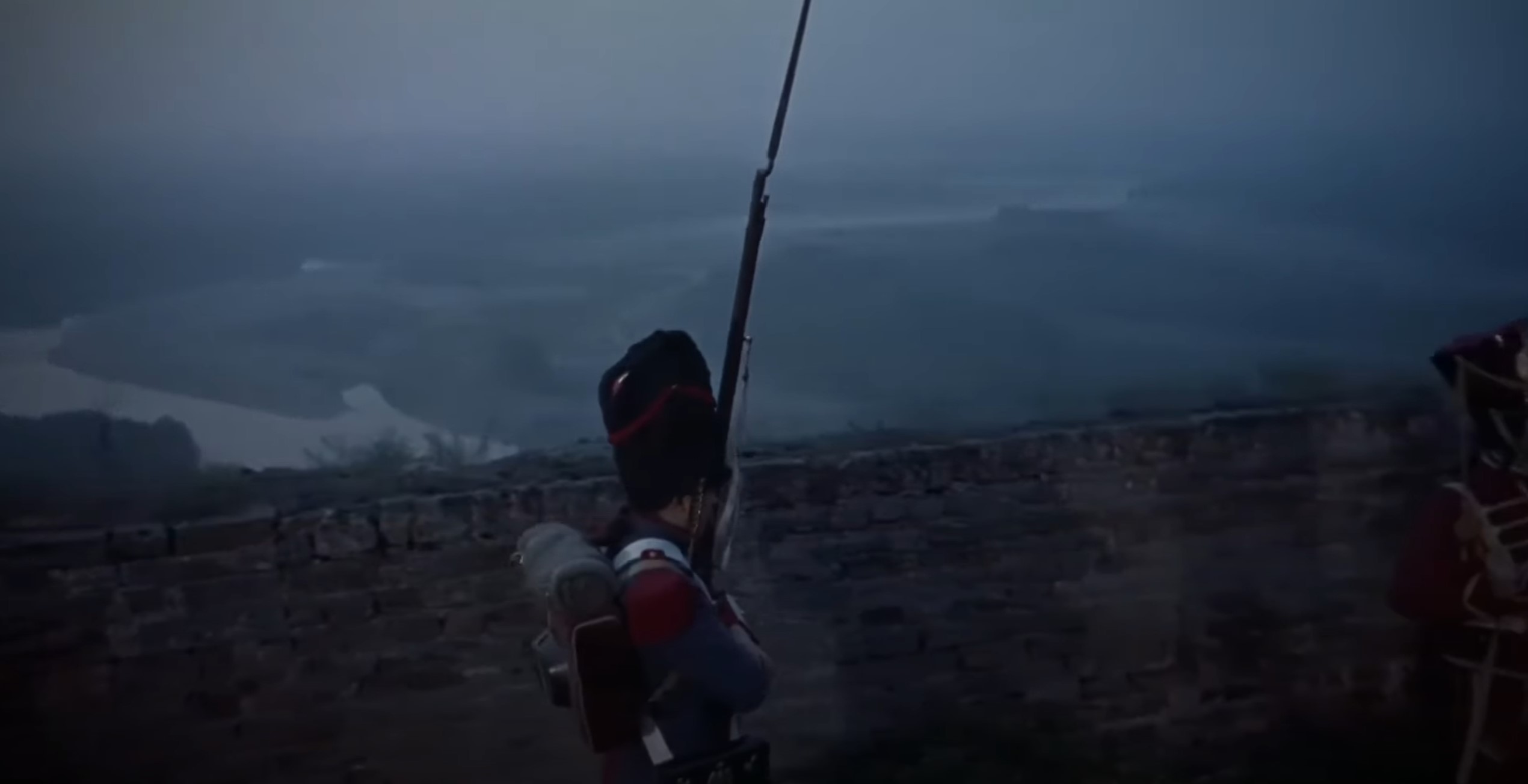

Parte 5

M

LE RIPRESE DI "GUERRA E PACE" DEL 1955

Nel 1955, nella parte interessata dalla frana del 1957, venne girata una breve scena del film "Guerra e Pace": https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_e_pace_(film_1956)

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

bibliograFIA

Comune di Verrua Savoia. Verrua Savoia:

immagini di una fortezza. Verrua Savoia: 1987.